Plutôt qu’un genre, le cinéma d’exploitation est une industrie au mode de production spécifique, à savoir des films réalisés à faible coût pour un retour sur investissement maximum. Le festival Offscreen et sa délocalisation liégeoise lui font la part belle cette année, avec une rétrospective de l’un des grands noms de cette industrie (en sa présence, excusez du peu !) : Roberta Findlay.

Petit frère animé des livres de fiction d’exploitation, dits pulp fiction, popularisés aux États-Unis dès les années 1930, le cinéma d’exploitation s’inspire des mêmes thèmes que son ainée littéraire : les drogues, le sexe et la violence – souvent accompagnés d’une interprétation, d’une image et d’un son médiocres, mais pas toujours, loin de là ! La fiction d’exploitation a donné naissance au cinéma cher à Russ Meyer et John Waters au moment où les codes cinématographiques se sont assouplis par la grâce d’un tremblement de terre venu de France appelé Nouvelle Vague. Parmi les films d’exploitation ayant brillamment traversé l’épreuve du temps, citons entre autres Easy Rider de Dennis Hopper (1969), véritable coup d’envoi du Nouvel Hollywood, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper (1974), présenté à Offscreen en 2015 dans sa version restaurée en numérique 4K, ou encore Mad Max de George Miller (1979), trois monuments du grand écran désormais étudiés dans les écoles de cinéma.

Et s’il est vrai que les films d’exploitation dispensables demeurent plus nombreux que les Cannibal Holocaust (Ruggero Deodato, 1980) ou La Dernière maison sur la gauche (Wes Craven, 1972), cette industrie a néanmoins permis à un grand nombre de cinéastes de faire leurs premiers pas dans le 7e Art. Ainsi, le réalisateur et producteur Roger Corman a-t-il offert à des talents aussi prometteurs que Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Sylvester Stallone, Martin Scorsese, Jonathan Demme ou encore James Cameron de se faire la main au sein de sa maison de production, Filmgroup Productions, tout au long des années 1960 et 1970. L’industrie a également ouvert ses portes à de nombreuses femmes souhaitant se professionnaliser dans les métiers du cinéma, à une époque où il leur était encore plus difficile qu’aujourd’hui d’y creuser leur trou.

De l’exploitation à la sexploitation

Plus qu’un genre, le cinéma d’exploitation est une étiquette, un savoir-faire aux codes relativement simples puisqu’il s’agit d’explorer des sujets tabous à destination d’un public relativement jeune. En effet, cette industrie avait compris avant tout le monde que les baby boomers, soit les 15-25 ans de l’époque, représentèrent un groupe démographique non négligeable. Afin de séduire cette population, scénaristes et cinéastes laissèrent libre cours à leur imagination pour multiplier les genres et sous-genres, du plus sobre (thriller, film d’horreur, de surfeurs, de stoners ou de motards) au plus pointu – pour ne pas dire absolument what the fuck (rape and revenge, nazisploitation – oui, oui, avec des Nazis –, nonnesploitation – oui, oui, avec des religieuses –…). C’est ainsi qu’au beau milieu des gialli, slashers, mondo,blaxploitation et autres westerns spaghetti naquit vers 1960 la sexploitation. Celle-ci se distingua des gentils films de nudistes alors très en vogue par une absence totale d’ambition éducative, et les très chastes nudies, se contentant de représenter le plus gratuitement du monde des corps nus dans des situations sexuelles non-explicites, cédèrent bientôt la place aux plus lucratifs roughies, mélangeant plus ou moins habilement slasher, nichons et scènes sado-masochistes. En outre, les rencontres sexuelles, bien que toujours simulées, devinrent de plus en plus explicites, tant et si bien que des groupes religieux, mais aussi la très redoutée MPAA (Motion Picture Association of America, l’association interprofessionnelle gérant la classification des films aux États-Unis) se penchèrent sur le cas de ce nouveau genre cinématographique. De fil en aiguille, plusieurs journaux refusèrent de vendre des encarts publicitaires aux producteurs et distributeurs de ces films réalisés à l’attention de « pervers » et de « vieillards déviants », selon ces mêmes journaux.

Du grindhouse au porno chic

Dès la fin des années ‘60, ces productions attirèrent pourtant un nombre croissant de couples bon-chic-bon-genre en plus des mâles célibataires qui firent les beaux jours des nudies et roughies. Ce glissement démographique s’est opéré quand, par un incroyable tour de passe-passe, les films de sexploitation, quittèrent les salles de cinéma grindhouse pour intégrer les grandes chaînes de cinéma mainstream. Situés en milieu urbain, généralement dans des quartiers peu fréquentables (notamment la fameuse 42e rue de New York avant son grand nettoyage dans les années 1990), les cinémas grindhouse programmèrent en continu des films d’exploitation et parfois des reprises de films populaires. Pour une somme dérisoire, le public put assister à deux ou trois films (les fameux double et triple bills), voire à des projection nocturnes (les all-nighters), et parce que les grindhouse étaient situés dans des voisinages équivoques – pour ne pas dire carrément louches –, leurs spectateurs étaient considérés comme étant tout aussi interlopes. La fermeture d’un grand nombre de salles à l’aube des seventies coïncida avec un glissement progressif de la sexploitation vers le hardcore… et l’âge d’or du porno fut (mais c’est une autre histoire) !

Du sexe au snuff

Dans la petite faune de la sexploitation, une femme sort du lot : Roberta Findlay. Née dans le Bronx de parents Juifs hongrois en 1948, elle rencontre son futur époux, Michael Findlay, à l’âge de 16 ans, quand elle accompagne au piano des films muets qu’il programme au City College of New York. Deux ans plus tard, ils sont mariés et réalisent bientôt à quatre mains des films notoirement sordides et sadiques, parmi lesquels la trilogie Flesh. Roberta Findlay apprend alors les ficelles du métier, tout à tour productrice, réalisatrice, directrice de la photographie, monteuse, distributrice, et bien souvent tout cela à la fois. Au début des années 1970, elle se sépare de son mari et se tourne progressivement vers la production de films beaucoup plus hardcore pour le distributeur Alan Shackleton, à qui Roberta et Michael Findlay doivent le succès de leur film Snuff : tourné en 1971 en Argentine pour 30 000$, il a alors pour titre Slaughter, mais Shackleton leur suggère un nouveau nom et une fin alternative après avoir eu vent de la légende urbaine des snuff movies (soit des films clandestins représentant des vraies scènes de torture ou de meurtre). « Snuff » deviendra le plus grand succès – somme toute très relatif – du couple Findlay et de son distributeur, bien avant que Le Projet Blair Witch et autres films de found footage littéralement « images trouvées », soit un dispositif cinématographique laissant croire aux spectateurs que les images sont authentiques, ne fassent exploser le box office.

Bien qu’ayant largement exploré différents genres du cinéma d’exploitation, et plus particulièrement le film d’horreur, Roberta Findlay reste principalement associée à la sexploitation. Si elle ne cache pas l’aspect alimentaire de son travail – après tout, elle ne faisait que son métier (ou plutôt, ses nombreux métiers) –, elle ne cache pas non plus son mépris pour les personnes qui le dénigrent : sans se vanter du résultat (elle ne revoit pas ses films, qui ne contiennent, de son propre aveu, aucun message), elle n’en est pas moins fière du savoir-faire qu’elle a pu acquérir et développer au fil des ans. L’arrivée de la VHS marqua la fin de sa carrière de cinéaste, car ses films, elle les réalisait pour le grand écran.

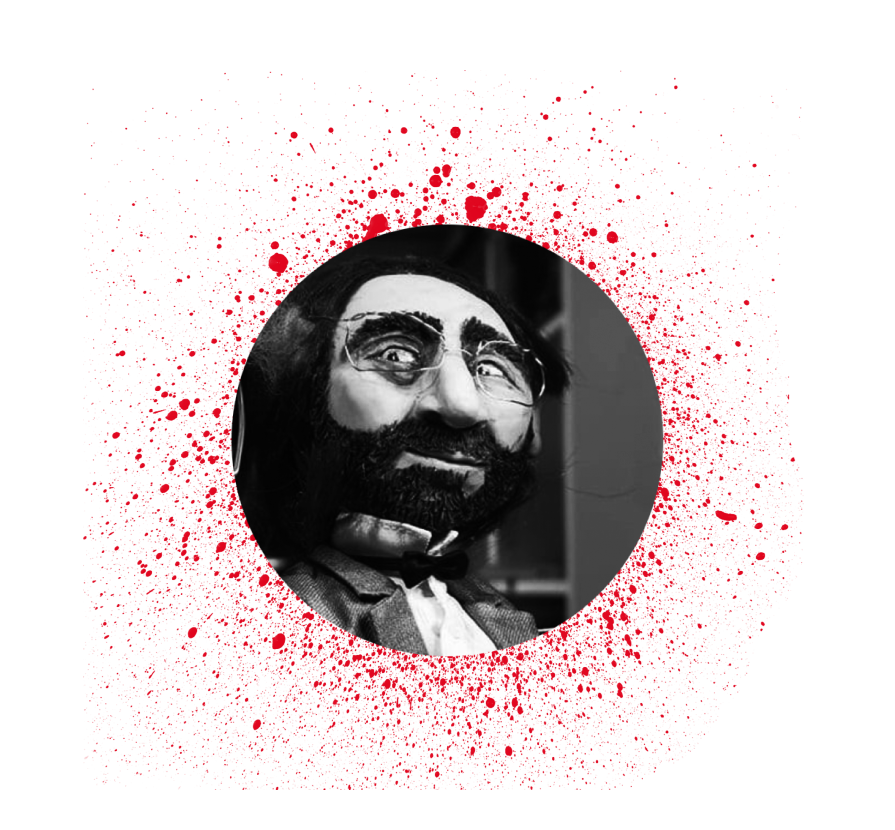

Christophe Mavroudis

Dit "Le Spécialiste", on appelle Christophe lorsque ça chauffe vraiment. Armé de son expérience de monteur/réalisateur, son érudition et sa passion pour le cinéma de genre, il n'hésite pas à fournir conseils et expertise pour l'aide au développement de projets de fiction. Il coordonne également la délocalisation liégeoise du Festival Offscreen et anime des conférences. Un couteau-suisse on vous dit. Contactez-le !