Un dandy aux crocs proéminents déambulant aux abords de châteaux embrumés, une goutte de sang au coin des lèvres ; une silhouette à la longue cape avide de gorges féminines, un être à la peau pâle que quelques rayons de soleil suffisent à consumer… L’imagerie du vampire est tenace. Mais le mythe, aussi solide et populaire soit-il, ne peut survivre sans être réinventé.

On pourra arguer que le Nosferatu originel de F. W. Murnau (1922) avait un faciès raccord avec la peste qu’il communiquait à son entourage. Si les traits de l’acteur Max Schreck (dont le patronyme signifie « Frayeur » en allemand… Coïncidence ?, ndlr) restent intimement associés au personnage du Comte Orlok. Le « Nosferatu » de Murnau est une adaptation du roman Dracula de Bram Stoker, mais la production demandera au scénariste Henrik Galeen de changer les noms des personnages, ainsi que certains éléments narratifs, afin de ne pas payer de droits. Cela n’empêchera pas la veuve du romancier de porter plainte, entraînant la faillite de la maison de production. (ndlr) Ce sont pourtant les allures altières de Bela Lugosi et Christopher Lee dans le rôle-titre de Dracula, respectivement chez Tod Browning en 1931 et chez Terence Fisher en 1968, qui continuent de définir aujourd’hui les aspects fondamentaux de la créature. Le fantôme de la nuit, qu’il se nomme « Dracula » dans le roman éponyme de Bram Stocker, ou Lestat dans les Chroniques des vampires d’Anne Rice, est très vite devenu le plus glamour des grands monstres classiques, au point que sa descendance prolifique fasse parfois de cet élément sa caractéristique majeure, au détriment de son potentiel subversif ou purement mythologique (que le soleil fasse briller les éphèbes de « Twilight » au lieu de les rôtir est très révélateur).

Aborder le mythe du vampire est presque un passage obligé pour chaque cinéaste évoluant dans le genre fantastique. Mais l’esthétique qui le caractérise, par ailleurs tellement enracinée qu’elle a généré toute une sous-culture à elle seule, n’en reste pas moins limitative. On peut constater, peut-être paradoxalement, que les plus grands maîtres modernes ayant tenté l’exercice se sont ingéniés à en détourner les codes, à les transposer dans d’autres environnements ou à en réinterpréter les motifs. Le vampire rencontre ainsi le western (Aux frontières de l’aube de Kathryn Bigelow en 1987, Sundown: The Vampire in Retreat d’Anthony Hickox en 1989, ou le jouissif Vampires de John Carpenter en 1998), déchaîne son potentiel visuel en se mariant au comic-book (la saga des « Blade » débutée en 1998), troque les Carpates ou l’Europe du passé contre un tissu urbain où sa soif de sang devient métaphore de l’addiction la plus féroce (Rage de David Cronenberg en 1977, The Addiction d’Abel Ferrara en 1995)…

Impossible d’être exhaustif en la matière, on préférera donc se pencher sur deux cas particuliers, qui parviennent à la fois à repenser le monstre, tout en lui restant fondamentalement fidèle…

MARTIN (George Romero – États-Unis, 1978)

Lorsque l’on a donné au cinéma fantastique son mai ’68 avec La Nuit des Morts-Vivants, il parait difficile d’être déférent au genre. Avec Martin, George Romero marche sur la corde raide : poser un regard post-moderne sur le mythe du vampire, sans pour autant le dévitaliser n’est pas une mince affaire. Les cimetières brumeux, les cathédrales gothiques, les demoiselles courant en chemise de nuit dans de larges cages d’escalier… aucune des images d’Épinal ne manquent. Mais elles apparaissent dans le noir et blanc granuleux de la mémoire de Martin, jeune homme d’une vingtaine d’années en apparence, mais prétendant en avoir 84. Pourtant, Martin ne se définit pas comme vampire. « La magie n’existe pas », répète-t-il à son vieux cousin, croyant fervent et conservateur de la pire engeance l’ayant recueilli pour sauver son âme… avant de détruire son corps. Martin a-t-il été rendu fou par une famille obscurantiste voyant en lui un démon, au point qu’il ait fait des accusations dont on le harcèle ses souvenirs d’un passé lointain ? Est-il un détraqué sexuel, dont les pulsions s’expriment par le meurtre ? Ou est-il vraiment un être à part, victime d’une soif démesurée le conduisant à orchestrer différents crimes ? Romero ne tranche pas, il préfère l’ambiguïté. Même l’image très caractéristique des films dits « indépendants », conséquente à un tournage désargenté en équipe hyper réduite qui laissera à Romero tout la latitude artistique voulue, ne rejette pas les clichés : elle les absorbe, elle les reforme. Les arches des châteaux gothiques sont remplacées par des plans adroitement composés de l’architecture industrielle de Pittsburgh. Déconstruction de la légende des suceurs de sang, « Martin » aurait pu être un « Scream » avant la date, un clou dans le cercueil du genre qu’il détourne ; bien au contraire, il le régénère, fort d’un réalisme poétique étrange qui en fait le film favori de son auteur, et peut-être son meilleur film tout court.CRONOS (Guillermo del Toro – Mexique, 1993)

De réappropriation, il est également question avec le Cronos de Guillermo del Toro (qui vient de rafler une tripotée d’Oscars bien mérités avec son récent La Forme de l’Eau, ndlr). Le film est également la première porte ouverte sur l’univers de son auteur, si pas sa cartographie. Le mécanisme nommé Cronos est le résultat du travail d’un alchimiste de génie, que Jesús Gris, un vieil antiquaire hébergeant sa petite-fille, découvre par accident dans une statue en vente dans ses étalages. Le mécanisme plante en lui un dard, porteur d’une substance récoltée sur un insecte étrange scellé dans l’objet. Dans un premier temps, Jesús se découvre une énergie nouvelle, une seconde jeunesse… Mais les effets secondaires ne tardent pas à apparaître. Sa peau semble muer, le sang l’attire au point qu’il lape, misérable, une flaque d’hémoglobine sur le sol… Le mot en V ne sera jamais prononcé, mais tous les symptômes convergent. Des mécanismes d’horlogerie aux confrontations de couleurs chaude/froide, en passant par le lien fort établi entre une enfant et l’adulte qui en a la charge, il est aisé de reconnaître la patte du réalisateur, brute et belle, mais sans le raffinement qu’autoriseront les budgets conséquents à venir. Le casting est à l’avenant : interprète de Jesús, Federico Luppi, reviendra à deux reprises chez le cinéaste, d’abord dans L’échine du Diable en 2001, puis dans Le Labyrinthe de Pan en 2006, où il incarne le roi du monde féérique que la jeune héroïne veut rejoindre. Dans le rôle du brutal Angel, sommé par son oncle Dieter De la Guardia d’arracher le Cronos à l’antiquaire, Ron Perlman fait son entrée dans le monde de del Toro, qu’il honorera en particulier dans ses prestations notables de Hellboy. Même la silhouette de De la Guardia n’est pas sans évoquer Damaskinos, vampire malade de Blade II, second apport du réalisateur au mythe, plus tonitruant celui-là. Il y a quelque chose de séminal dans « Cronos », de par le jeu sur les légendes et mythologies (au cas où le nom des protagonistes ne vous auraient pas mis sur la piste…), sa mise en image, son amour du mélange des genres, sa façon de confronter, puis d’associer réalité et imaginaire : être un vampire sans l’être. On sait que « Cronos » aurait pu détruire Guillermo del Toro, puisque le réalisateur a hypothéqué sa maison pour les besoins du film et s’est retrouvé au bord de la ruine ; il en a au contraire fait un cinéaste, dont la fidélité à son univers personnel n’est pas le moindre des mérites.

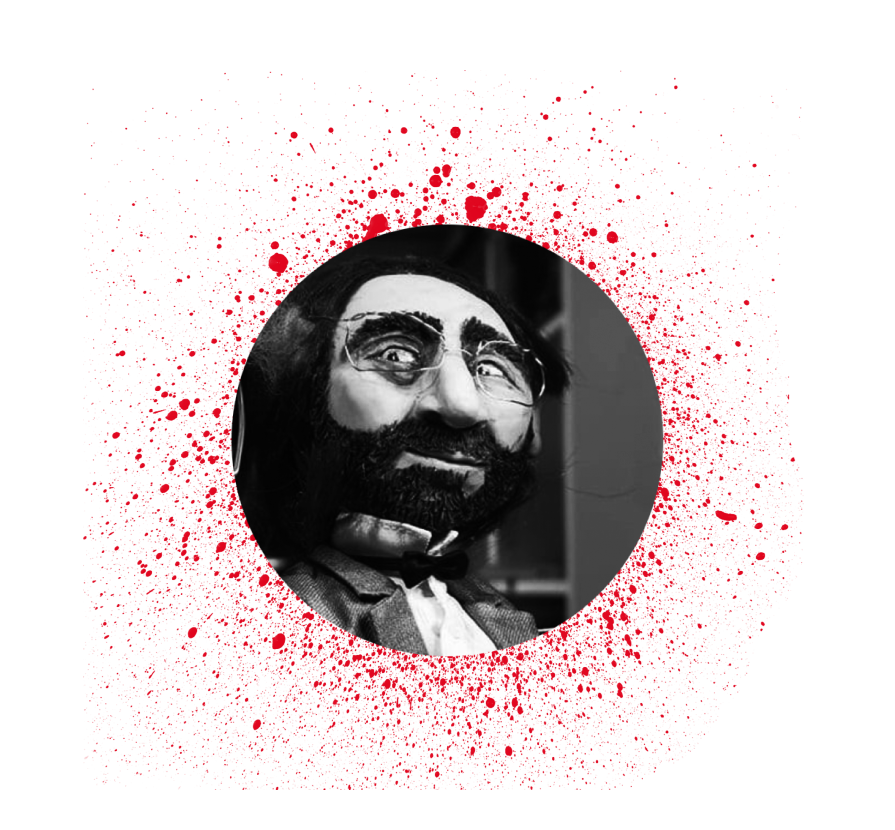

Christophe Mavroudis

Dit "Le Spécialiste", on appelle Christophe lorsque ça chauffe vraiment. Armé de son expérience de monteur/réalisateur, son érudition et sa passion pour le cinéma de genre, il n'hésite pas à fournir conseils et expertise pour l'aide au développement de projets de fiction. Il coordonne également la délocalisation liégeoise du Festival Offscreen et anime des conférences. Un couteau-suisse on vous dit. Contactez-le !